LA PHYSIQUE MARIANIQUE

La lumière

La lumière – une nature corpusculaire exclusive

Première partie – Ce qu’ils en disent

La dualité onde-corpuscule est à la base de la révolution quantique du début du XXème siècle Alain Aspect

La lumière est le messager des astres et un don de Dieu Galileo Galilei auteur du livre “Le Messager des Etoiles”

La lumière a une forte valeur symbolique; permettant de percevoir les objets avant de les toucher, elle s’associe, dans toutes les cultures humaines, à la connaissance, tandis que l’opposition entre lumière et ténèbres se relie à celles entre vie et mort et entre bien et mal. Dans de nombreuses religions, Dieu est associé à la lumière.

Le langage entretient, par des métaphores devenues des clichés, cette association. Ainsi, diverses religions expriment l’accession soudaine à un savoir mystique par le mot « illumination » ; tandis qu’en Europe, l’époque où se structure la méthode scientifique et où la connaissance du monde platonicienne se transforme en élaboration mathématique à partir de la mesure se désigne comme siècle des lumières tandis que par la suite, la philosophie des lumières diffuse ce nouveau genre de savoir, présenté comme supérieur à l’obscurantisme des religions instituées.

Newton avait développé une théorie purement corpusculaire de la lumière. Elle fut rejetée en 1807 avec la mise en évidence de phénomènes d’interférence (dans certains cas, additionner deux sources de lumière donne de l’obscurité, ce qui n’est pas explicable par une théorie corpusculaire).

En 1678, Christian Huygens propose une théorie ondulatoire de la lumière, publiée en 1690 dans son Traité de la Lumière.

En 1801, Thomas Young expérimente la diffraction et les interférences de la lumière.

En 1821, Augustin Fresnel énonce que la conception ondulatoire de la lumière est la seule capable d’expliquer de façon convaincante tous les phénomènes de polarisation en établissant la nature transversale des ondes lumineuses.

En 1850, Léon Foucault fait prévaloir la théorie ondulatoire sur la théorie corpusculaire newtonienne avec son expérience sur la vitesse de propagation de la lumière.

Il faudra attendre les travaux de James Clerk Maxwell pour expliquer le phénomène ondulatoire : il publie en 1873 un traité sur les ondes électromagnétiques, définissant la lumière comme une onde qui se propage sous la forme d’un rayonnement qui est la petite partie de l’ensemble du rayonnement électromagnétique qui coïncide avec la région d’énergie maximale du rayonnement solaire. Dans ce rayonnement, les limites du spectre visible sont imprécises. L’efficacité lumineuse spectrale varie un peu d’une espèce à l’autre. Certains oiseaux et insectes distinguent des ultraviolets, invisibles pour l’homme. Les infrarouges suffisamment intenses donnent une sensation de chaleur sur sa peau. Du point de vue de la physique, que le rayonnement soit perçu ou non n’a pas d’importance ; le spectre électromagnétique s’étend, au-delà des infrarouges, vers les ondes radio, et au-delà des ultraviolets, vers les rayons X et gamma.

Albert Einstein publie, en 1905, sa théorie de la relativité restreinte où il étudie les conséquences mathématiques du principe selon lequel la vitesse de la lumière a la même valeur dans tous les référentiels galiléens. L’étude de l’interaction rayonnement-matière donne naissance à la mécanique quantique, et au concept de dualité onde-corpuscule pour ces rayonnements (1909).

…

En 1905, en étudiant l’effet photoélectrique, Einstein dit que la lumière est composée par des quantas d’énergie, appelés plus tard des photons. Quelle « découverte » !? Il met apparemment en évidence la nature discrète et corpusculaire de la lumière, en plus de celle ondulatoire… Ah… Parce que les billes de billard de Newton circulaient en groupe ?! Et le prix Nobel pour la redécouverte de la roue va à…

En 1909, Einstein introduit le concept de dualité pour la lumière et suggère le même concept pour les autres particules comme les électrons. Un peu plus tard, c’est toujours lui qui suggère à Max Born le fait que l’onde associée à une particule devait être une probabilité, une onde de probabilité.

…

Allô ! Non, mais allô quoi !? Allô, Allô ?! Je ne sais pas, vous me recevez ?

Deuxième partie – Ce qu’il en est

À l’étoile (1884)

À l’étoile qu’on aperçoit

Il y a un si long chemin

Que la lumière traversa

Par les millénaires sans fin.

Peut-être est-elle éteinte dans

L’immensité des lointains bleus

Mais c’est à peine maintenant

Qu’elle reluit dans nos yeux.

Les traits de l’astre mort là-bas

Montent au ciel lentement ;

Elle était sans qu’elle fût là,

Quand on la voit- elle est néant.

Ainsi quand notre amour divin

Périt dans la profonde nuit,

L’éclat de notre feu éteint

Persiste encore, nous poursuit. Mihai Eminescu poète roumain

Oriente lux, occidente lex dicton latin

Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue Albert Einstein

Newton publie en 1704 son Opticks qui interprète les phénomènes lumineux de manière corpusculaire: les faisceaux lumineux qui se propagent dans l’éther sont une succession de grains de lumière dont la taille est reliée à la couleur. Le prestige de l’auteur paralyse pendant près d’un siècle les suppositions selon lesquelles la lumière pouvait être une onde. Ses travaux sur la décomposition de la lumière blanche en couleurs transforment radicalement la conception de la lumière : la lumière blanche, qui était supposée unité, s’avère somme de rayonnements colorés. Ce changement rencontrera, pendant plus d’un siècle, des résistances fondées sur les failles réelles du raisonnement de Newton, aussi bien que sur des expériences de perception et la défense des arguments traditionnels.

Mais, depuis plus de deux siècles, depuis les expériences de Young (1801), personne ne doute plus de la nature ondulatoire de la lumière (au moins inclusive). Personne…, sauf un gaulois réfractaire (par adoption). Moi !

Et encore quelques images :

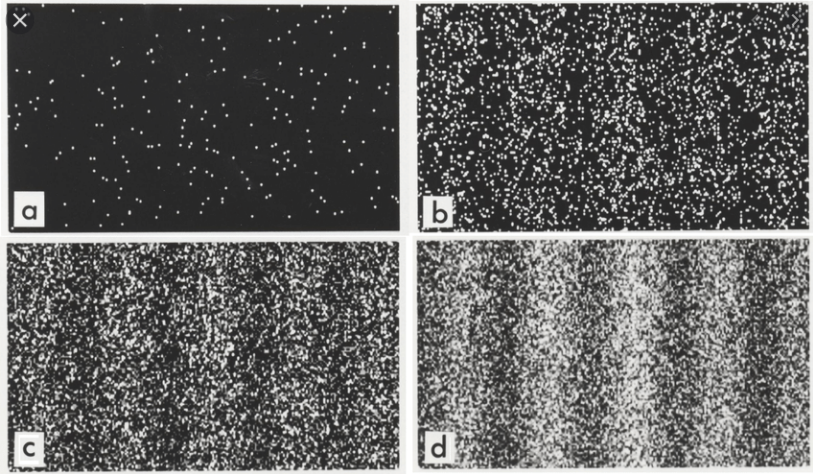

Ce sont des photons qui sont envoyés un par un, par deux fentes, sur un écran.

Janos, oublie, pour le moment, ce que Ildiko te raconte ! Qu’est-ce que tu vois ? Oui, … ce sont des corpuscules qui touchent l’écran. Aucune onde dans ma tête. Après, le dernier dessin est un autre plat à manger.

Le concept de dualité permet de doter un objet avec des caractéristiques, des propriétés autrement incompatibles. Et ça fait rêver. Être un vieux jeune. Ce n’est pas beau, ça ? Une personne vielle et jeune en même temps ? C’est beau, mais malheureusement ça n’existe pas ! Les vieux peuvent avoir l’illusion d’être jeunes et les jeunes peuvent avoir l’illusion d’être sages. C’est tout. Et surtout ne tirez pas sur le messager ! Ce n’est pas moi qui ai fait le monde.

Quand un paquebot entre dans la lagune de Venise, on dit : voilà un bateau qui accoste à Venise. On ne dit pas : voilà la mer qui accoste à Venise. Ni qu’il y a eu une vague qui est rentrée à Venise. Un bateau reste un bateau même s’il produit des vaguelettes. De même, la lumière reste un corpuscule comme notre maître, sir Isaac Newton, nous a appris à tous, avec une certaine structure interne. Est-ce que tout est bien compris ?

Physiciens du monde, tenez-vous par les mains et répétez avec moi :

La lumière est un corpuscule ;

La lumière est un corpuscule ;

La lumière est un corpuscule.

Compris ? Allez, encore une fois :

La lumière est un corpuscule ;

La lumière est un corpuscule ;

La lumière est un corpuscule !

Vous savez tous que les vitesses s’additionnent. Pour deux trains qui se croisent, chacun roulant à 50 km/heure, la vitesse relative est de 100 km/heure. Pour quelqu’un qui est dans un train, il pense que l’autre train roule à 100 km/heure. Ce principe, assez évident, que l’on retrouve très souvent dans la vie de tous les jours, est émis la première fois par Galilée. Il est généralement valable.

La vitesse de la lumière constante, indépendamment de référentiel, est une élucubration einsteinienne !

Mais, comme vous le savez, Einstein, pendant sa jeunesse, a changé plusieurs écoles. Et, malheureusement, il a manqué la leçon des additions posées. Résultat des comptes : il avait des difficultés avec cette opération. Pour lui, 300000 plus 300000 égalent 300000. Ainsi, décide-t-il de renoncer au principe de Galilée. Pour lui, un photon circule à une vitesse constante dans tout référentiel, sous tout angle sous lequel on le regarde. Autrement dit, il faut changer tout le code de la route et tout le code des lois de la nature. Mais, on n’a pas changé le code de la route, pour qu’il puisse circuler en calèche à une vitesse constante, ni même pour Louis XIV. On n’en parle même pas pour Henri IV. Et si on n’a pas donné ce privilège au Roi-Soleil, pourquoi le ferions-nous pour un petit, foutu, prétentieux de photon ?

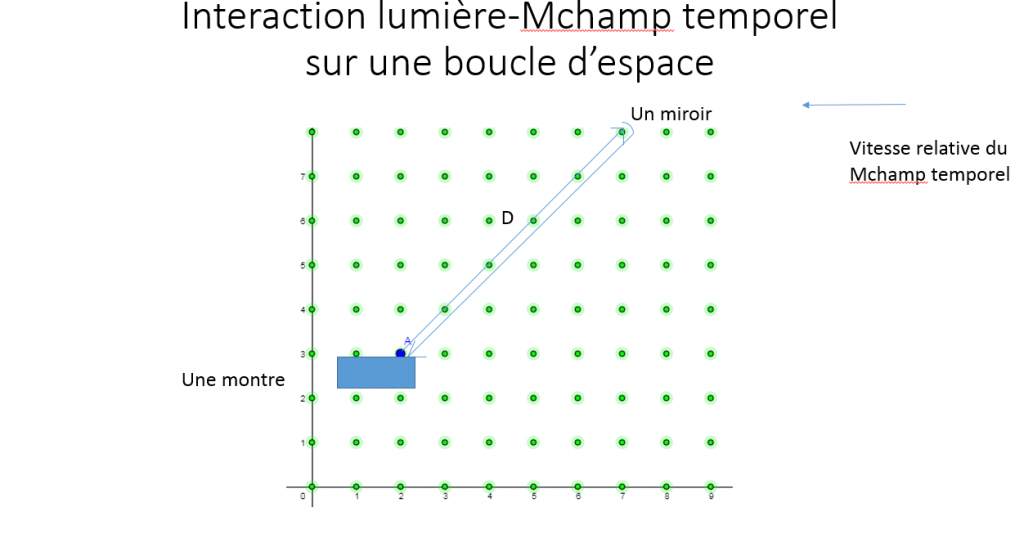

En réalité, la vitesse de la lumière est constante seulement dans et par rapport à son milieu de propagation, le Mchamp électromagnétique. Mais ce milieu est dynamique, surtout, au contact des masses en rotation.

Mais quid des milliers des expériences d’optique qui semble confirmer l’idée d’Einstein ? C’est très simple, elle sont mal interprétées. Car la vitesse est différente selon la direction et la vitesse relative du Mchamp. Mais sur un aller-retour la vitesse moyenne est celle connue et constante. Elle dépend du nombre d’interactions entre le photon et les particules du Mchamp ( N+n(v) à aller et N-n(v) au retour ).

Pour la lumière le temps est comme de l’espace et l’espace est comme du temps.(pour les propriétés de l’onde au niveau du Mchamp associée au photon )

L’idée que le monde est construit autour d’un photon est tellement bête et absurde que je ne cesse de m’étonner, de m’émerveiller même, tous les jours, face au génie d’Einstein. Quel grand magicien, quel grand sorcier ! Par quel sortilège, par quel procédé d’hypnose collective, a-t-il réussi à faire avaler au monde entier cette énormité ?! Il avait, sans doute, des certitudes sur lui-même et sur la qualité de son public.

Même le grand Giacomo Casanova n’a pas convaincu, à ce point-là, la marquise D’Urfé, femme d’esprit, qu’il avait fait renaître celle-ci dans un nouveau corps. Et pourtant, lui, il avait de vrais arguments dans son chapeau et sous sa cape. Au moins, elle a bien profité du plaisir de l’argumentation et de la conversation élevée, l’un des fleurons de la culture française du XVIII ième siècle.